花の散歩道 ① 《花の癒し》

喜びのときも、悲しみのときも、私たちの日々のくらしを彩る花々。

花とのふれあいは、私たちの五感を刺激し癒しをもたらします。

花には、なぜ、癒しの効果があるのでしょうか。

そこで、ここでは、“花と五感のかかわり”についてみていきます。

≪視覚≫

視覚は、人の五感のなかでも約8割の働きがあるといわれています。私たちは、「色を見て」「色を感じて」いるのですが、その感じ方は色によって違ってきます。

たとえば花の色が

(a) 赤い色では、情熱、エネルギー、活力などを感じ、

(b) ピンク色から、やさしさ、しあわせ、おだやかさを感じ、

(c) 黄色い色から、元気、ぬくもりを感じ、

(d) 青い色からは、心のおちつきを感じる、

など、色の感じ方は、さまざまです。

また、視覚でとらえることには、「色」のほかに「形」もあります。

花のかたちも多種多様で

(a) カスミソウのような小さい花でフワフワした花・・・気持ちがやさしくなる、

(b) サンダーソニアのようなベル状の花・・・やすらぎを感じる、

(c) ブルースターのような星形の花・・・希望がもてる、

(d) トケイソウのようなユニークな花・・・直観力がさえる、

など、個性的な花のかたちは、私たちの感性にさまざまな働きかけをします。

≪嗅覚≫

大脳辺縁系は、記憶をふくめて感情を処理する私たちの脳のなかにある部位です。 五感のなかで、嗅覚への刺激だけが、直接、大脳辺縁系にとどくといわれ実験や調査でも明らかになっています。

花の香りには

(a) バラのような甘い香り・・・心身に活力をあたえ、明るい気分に、

(b) フリージアのような揮発性のさわやかな香り・・・イライラを静め、おだやかに、

(c) ウメのようなさわやかな甘い香り・・・リラックスさせてくれる、

(d) ジャスミンのようなエキゾチックな香り・・・気分を高揚させ、やる気をおこす、

など心身にいろいろと作用をもたらします。

キンモクセイの芳しい香りから、実家の庭で遊んでいたころの小さな自分を思いだし――ユリの香りから、亡くなった祖母と過ごした時間がよみがえり――香りは、感情だけではなく記憶にも影響しているのです。

≪味覚≫

歴史的にみても私たちは、身近なところで、菜の花、食用ギク、桜の塩づけ、みょうが、シソの葉などを食べてきました。 最近では、“エディブルフラワー”(edible flower=食用花)として日本の大手百貨店、大手スーパーマーケットでもみかけるようになりました。 たとえば、バラ、ホウセンカ、キンギョソウ、パンジー、サルビア、カーネーションなど品種もたくさんあり、いろいろな色を楽しむことができます。 バランスのいい栄養素が含まれていることもわかってきました。

≪触覚≫

花にふれた時の感じによっても

(a) 花びらには、はかなげで、やわらかいものや厚みのあるものがあり、

(b) 葉にも、肉厚で硬い感じのもの、ざらざらしたもの、ビロードのようなやわらかさ、

などがあり、私たちの心身への作用はそれぞれ違ってきます。

≪聴覚≫

耳をすませば

(a) さやさやと木々の葉がそよぐ音や、

(b) 虫や鳥のさえずりの声、

(c) 小川のせせらぎの音など、

いろいろな自然の音が、私たちをリラックスさせ、素直なきもちに導いてくれます。

また、植物パワーとして気軽に利用するには

(a) 「花」から、ラベンダーティー、カモミールティー、ローズティー、

(b) 「葉」から、ミントティー、ローズマリーティー、レモンバームティー、

など、植物パワーを簡単に楽しむことができるのも、ハーブの魅力のひとつではないでしょうか。

五感をとおして花の癒しについて考えると、花にふれることによって「なぜ、気がまぎれるのか」「なぜ、心が癒されるのか」がよくわかります。

自然界には、数えきれないほどの花の種類があり、ひとつひとつに個性があり――それらの個性は、ほとんどが自然の力によってつくられました。 自然の恵み、花にふれ、自然を感じながら、心豊かな日々のくらしを楽しみたいですね。

花の散歩道 ② 《心理学って何?》

[1] ルーツは哲学

人のこころに関心をもったのは、現代人だけではありません。 古く、古代中国では孔子が、古代インドでは仏陀が、そして古代ギリシャではソクラテス、プラトン、アリストテレスといった哲学者たちが、人のこころについての思想を語っています。 こころや人に関する考察は、今から2000年以上前にもいろいろおこなわれていました。 しかし、その時代の哲学的考察が、現在の心理学へと直接受けつがれたのかというとそうではなかったのです。

中世の時代になると、ヨーロッパじゅうにキリスト教が広がり、人々のこころは宗教に支配されました。 そのため、それまで盛んにおこなわれていた人のこころについての考察が滞ってしまったと考えられています。 現在のような心理学が誕生したのは、古代ギリシャの時代から2000年もの歳月が経ってからのことでした。

心理学者エビングハウス(Ebbinghaus H. 1850~1909)が「心理学の過去は長く、その歴史は短い」と述べていますが、こういった事情をあらわしています。 心理学という学問が歴史を刻みはじめたのは1879年とされています。 この年に、ドイツのライプチッヒ大学教授だったヴント(Wundt W.M. 1832~1920)が哲学的な心理学とはちがう実証的な心理学を構想し、世界で初めて大学構内に「心理学実験室」をつくりました。 このときから、こころや人に関する哲学的考察が一つの学問に独立し、科学としてのかたちにまとまっていきました。

“心理学”というと、

(a)人のこころの奥にある本人でさえ気づいていない心を分析したり、

(b)子育てについていろいろアドバイスをしたり、

(c)災害や犯罪などで心に傷を受けた人たちの援助をしたり、

(d)いろいろな悩みをかかえている人の話を聞いたりする。

ことだと思われるかもしれません。 もちろん、こうした役割も心理学においてとても重要です。 ただ、心理学は困っている人や悩んでいる人だけに役立つものではありません。 一方、「心理学を学んで、何になるの?」と思われる方もいるでしょう。

心理学を学んだから、

(a)人のこころが手にとるようにわかる、読心術がまなべ、

(b)人のこころを操作することができ、

(c)自分の悩みを手軽に解決できるようになる。

などというものでもありません。

心理学があつかっているテーマは、私たちが社会の中で、よりよい人生を送れるような「ヒント」をもたらしてくれるものなのです。

ヴントの時代から約140年が経った現在では、心理学が人の行動をその研究対象としているために、さまざまな領域で研究は数多くあります。 その広い領域の心理学はどんなものがあるのでしょうか?

続きの“[2] 心理学の領域って“は、次回に♪♪

花の散歩道 ③ 《心理学って何?》

[2] 心理学の領域って?

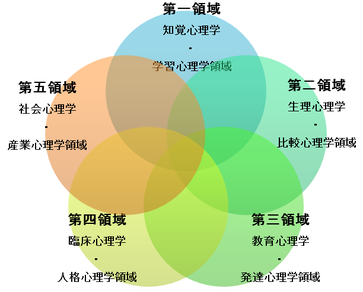

ひとくちに心理学といっても、認知心理学、発達心理学、社会心理学、犯罪心理学などその領域はとても広いものです。

ここでは、その広い現代の心理学を五つの領域にわけて紹介していきます。

《一つ目の領域》

「人や動物がどうやって物を知覚し、学習し、記憶し、問題を解決するのかといった基礎的なこころの働きについて」考えます 。 この領域には、学習心理学、認知心理学、知覚心理学、感情心理学、言語心理学、行動分析学、数理心理学などがあります。

《二つ目の領域》

「人を生物として眺めたとき、人の発達した脳とこころとの関係について」生物としての進化の視点から考えます。 この領域には、生理心理学、動物心理学、神経心理学、比較行動学、精神心理学、比較心理学などがあります。

《三つ目の領域》

「赤ちゃんから高齢者までの生涯にわたりどのような変化がおこり、何故おこるのか、変化の原因に教育や経験はどのように関係してくるのかについて」考えます。

この領域には、教育心理学、発達心理学、児童心理学、青年心理学、生涯発達心理学、学校心理学、発達臨床心理学、教授心理学などがあり、「子供や青年、成人はどのように教育されるのがいいのかについて」も考えます。

《四つ目の領域》

「カウンセリングの理論や心理検査をつかって、病気の人や日常生活に何らかの問題をかかえている人への援助の実践」をおもな目的にしています。 この領域には、臨床心理学、人格心理学、健康心理学、精神分析学、心理療法、行動療法、カウンセリング、面接技法、犯罪心理学、性格心理学、福祉心理学、異常心理学、児童臨床心理学などがあります。

《五つ目の領域》

「人は集団のなかで、お互いにどのように影響しあっているのかについて」考えます。 「企業がどうやったらいい人材を選ぶことができるのか」「どうすれば社員の士気や生産性を高めることができるのか」なども含まれ、社会心理学、集団心理学、コミュニケーション心理学、産業心理学、組織心理学、職業心理学、化粧心理学、被服心理学、文化心理学、交通心理学、広告心理学などがあります。

心理学があつかうテーマはとても幅広いですね。 心理学は、日常のなかのいろいろな問題を手軽に解決できるハウツー的な知識の集まり――ではありませんが、 私たちの日々の生活のなかで、いろいろな局面で関係しています。

たとえば、

(a)赤ちゃんの人見知り、子どもの反抗期はなぜあるの? 中年期をむかえて、第二の人生

に飛び出そうとする人が多いのはなぜ?などには「発達心理学」

(b)学級集団や学級崩壊の問題については「教育心理学」のなかから

(c)勉強をがんばるといっても、どうがんばればいいの? 効率のいい学習法、記憶法はあ

るの?「認知心理学」

(d)サーカスの動物、盲導犬などはどうやって学習したのだろうか? 勉強以外のいろいろ

な行動の学習については「学習心理学」

(e)犯人の発見と逮捕の支援など、犯罪にまつわる問題には「捜査心理学」、「犯罪心理学」

(f)非行少年や罪を犯した人に、社会復帰をうながすための矯正や更生には「矯正・更生保護心理学」

(g)犯人はなぜ罪をおかしたのだろうか?何があったの?「社会心理学」

(h)職場の人間集団の問題などについては「組織心理学」

(i) しあわせなキャリアを築きあげるために「職業心理学」

などなど、枚挙にいとまがありません。

書店には、多種多様の「心理学」の本が並んでいます。

もし、仕事や育児や人間関係で心にゆとりがなくなりそうなときには、健康心理学の分野(ストレスとの上手な付き合い方を専門に研究)で書かれた――エセ心理学本との差別化をしている――本がおすすめです。

アドバイスも具体的にたくさんあり、何か心に響くものがあると感じられる本を、ぜひ手にとってみてください。 疲れたなあ、と思ったとき「清涼剤」として読んでみてはいかがでしょうか。

花の散歩道 ④ 《花の世界》

[1] 花の友人

花を咲かせる植物、すなわち被子植物があらわれたのは、約1億5,000年前のちょうど恐竜の時代といわれています。 しかし、花を咲かせる植物が急激にふえるのは、およそ6,500万年前からです。 それは植物と昆虫の関係がとても親しくなったころでした。

花の歴史を6,500万年とするなら、約400万年とされる人の歴史は比べものにならないくらい短く――花はその歴史の9割以上もの年月の間、昆虫や鳥のためにひたすら咲いてきたことになります。 花のそれぞれの個性をあらわす形、色、香り、蜜の「装い」は、虫や鳥をさそうためにありました。 このように考えると、花とともに生きることをみいだした昆虫は、花の第一発見者であり、花の最初の友人といえるかもしれません。

では、人は、いつ、花を発見したのでしょうか。

1960年にイラクのシャニダール洞窟でネアンデルタール人の遺体のそばから発見されたもの、それはまとまった量の花粉でした。 洞窟のなかでは花は咲きませんし、もし風で吹き寄せられたなら、花粉は散在しているはずです。 密集した状態でみつかったということは、花を死者にささげていたことが考えられます。 少なくとも6万年前の人類が花を愛でる心をもっていたと推測されるでしょう。

日本ではどうでしょう。

日本でも1万1,000年前の縄文時代のごく初期ごろと4,000~5,000年前とに、墓に花がそえられていたことがわかっています。 長野県の野尻湖の縄文時代初期の遺跡の墓穴からは、トチノキ属やカエデ属の花粉が集中的に発見され――北海道名寄市と日高支庁門別町の縄文時代中ごろの遺跡の墓穴からは、初夏から初秋にかけて咲くキク科植物の花粉が多量にみられたのです。 このことから日本でも、縄文時代には野に咲く花の美しさを意識していたのではないかと考えられています。

こうしてみると、花の美しさを感じる心の歴史はけっして新しいものではありません。 花は古今東西、古くから私たちの暮らしに彩りをそえてきました。

そして長い間ずっと虫や鳥のために咲いてきた自然の花は、私たち、人のために咲くことになります。

自然の花は人の手によって品種改良をされ、さまざまな色、さまざまな大きさ、形の花が競い合うようにそろいました。 それらの美しい花たちにハッとするほど魅了される今日の私たち――ときには、本来の虫たちのために咲いた花、自然の花の美しさに思いをはせてみたいものです。

花の散歩道 ⑤ 《花の世界》

[2] 花の造形美術

時代をこえて、地域をこえて人々に愛されてきた「花」。 人が「花」を造形としてあらわし始めたのは、いつ頃からなのか・・・・古今東西の文化のなかに、「花」をめぐる造形美術の歴史をちょっとのぞいてみましょう。

多くの文明が誕生した後、人は花を造形美術として表現しました。 メソポタミア、エジプト、クレタ、ギリシャ、インダス、漢、飛鳥・・・・・。 たとえばメソポタミアのウル王朝初期、ジュブ・アド王妃は花や葉をかたどった金製の頭飾り(人造の花)をつけました。 およそ4500年前のことです。

また、エーゲ海に浮かぶクレタ島のファイストス遺跡から出土した壺、紀元前1,900~前1,700年ごろのカマレス様式の土器には、白ユリのような花文様などがみられます。

日本では、6世紀末ごろに飛鳥寺の屋根や仏像の台座に蓮華が花ひらきました。 これが日本における造形美術の始まりとされています。

蓮華とはハスの花ですが、古代インドではハスの花は世界の創造に関係している重要な花であり、インドに誕生した仏教がアジア各地に広がって、ハスの花=蓮華は「仏教・浄土」を象徴する花となります。

そして、ハスの花=蓮華は仏教美術の重要なモチーフとして、仏像の台座や仏画にくりかえし表現されてきました。

中国では、文人画で描かれる“ランの花”が隠者(世俗世界をはなれた人)の「理想」とされました。 一方、西洋において“白ユリ”は、聖母マリアの「純潔」を象徴するものでした。

また、ルネッサンス期の有名なボッティチェリ(Sandro Botticelli, 1445~1510)の『春』では、女神たちのもつバラは「婚姻、豊穣」などを象徴したといわれています。

このように近代以前の時代では、花は何かを象徴するものであり、あるいはある種の呪術的な意味をももっていました。

近代になってからは、画家は花そのものを絵の主題にして描いています。

天才レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci, 1452~1519)が花を描いたのは、解剖学的関心からだったといわれています。

16世紀末から17世紀初めには、フランドル(現在のベルギー、オランダ)に「花のブリューゲル」と称され活躍した画家ヤン・ブリューゲル(Jan Brueghel, 1568~1625)もいました。 ヤン・ブリューゲルは数多くの花の絵を描いています。

しかし、花の美しさを純粋に描きはじめたのは、19世紀末に印象派の画家たちが登場してからになります。 モネ(Claude Monet, 1840~1926)の『睡蓮』やゴッホ(Vincent Gogh, 1853~1890)の『ひまわり』などに代表されます。

日本では15~16世紀以降になり、長谷川久蔵(1568~1593)、尾形光琳(1658~1716)、伊藤若冲(1716~1800)などの画家が花々をあでやかに表現しました。

このように花の造形美術の歴史をみると、花のもつ意味は時代によっても民族によっても違っていて、時代や社会の変化にゆさぶられながら、その時代や社会を映しだしていることがわかります。

西洋では、絵画の流れとは別に、花の美しさやその華やかさが美術品や工芸品の発展に主要な役割をはたしてきました。

日本でも絵巻物、屏風絵や襖絵、浮世絵、また工芸品や着物の文様などに好んで用いられ、豪華絢爛、あるいは繊細優美な装飾性ゆたかな花の造形美が生みだされています。

長い年月をかけて、「花」は美術作品や工芸品の題材やデザインとして表現されながら――人の手による花の創造は広まり――花の美が深まったともいえるでしょうか。

花の散歩道 ⑥ 《花の世界》

[3] 描かれた花たち ①

花が主題となって描かれている絵画は、西洋の油絵では『静物画』、日本の古画では『花鳥画』のジャンルに分類されます。 その両者はそれぞれかなり異なる展開をしてきました。 そこで今回は――作品の紹介とともに――描かれた花たちの軌跡をたどります。

19世紀までの西洋画は、描かれた主題によってジャンルに分類され、そのジャンルごとに明確な階級のようなものがありました。

・歴史画(宗教・神話・歴史・古典・文学・寓意を主題に描いた絵画)

・肖像画(人物の肖像を描いた絵画)

・風俗画(日常の生活の一場面を描いた絵画)

・風景画(自然の景色や都市景観を描いた絵画)

・動物画(生きた動物を描いた絵画)

・静物画(花・果物・楽器・食器・本などの物全般、死んだ動物、骸骨などを描いた絵画)

これらの分類・階級の中で、『歴史画』は最も優れたジャンルで、『静物画』は最も低い位置づけでした。

古代ローマの時代から『静物画』は描かれてはいましたが、ジャンルとして本格的に確立していくのは17世紀の時代――オランダで細密に描きこまれた『静物画』がさかんに制作された頃からです。 『静物画』という日本語は、英語のstill life (静止した実物)の翻訳ですが、そもそもこの用語はオランダで1650年頃に表現されたstill even(直訳すれば、動かざる生命)という語に由来します。 このことからオランダこそが『静物画』の故郷ともいわれています。

西洋画の『静物画』では、絵に登場する鳥獣魚介や花や果物もまた、命を失ったもの、終えつつあるものとして描かれました。 神話や宗教を描いた絵のなかでの花は、人物の属性を示し、何ごとかを寓意する役割をもっていたようです。 さらに、花は季節感もなく美しく描かれながら、人生のむなしさ、はかなさなどを象徴することもありました。 これにはこの世のむなしさを戒める「ヴァニタス(虚栄、むなしさ)」の意味がほのめかされているのです。

オランダの『静物画』には「ヴァニタス」を主題としたものが多くみられました。 なかでも死を想起させるものは「メメント・モリ(死を忘れることなかれ)」といわれ、代表的なモチーフには頭がい骨、どくろ、時計、楽器、消えたランプ、書物などがあります。

16世紀末から17世紀初めにオランダで活躍した画家ヤン・ブリューゲル(Jan Brueghel,

1568~1625)は、花を主題とした静物画で高い評価をうけました。 微妙な色彩表現を得意とし数多くの花の絵を描いています。

左の絵は「壺の中のアイリスの花束」―― チューリップ、ユリ、バラ、スイセン、バイモ、ヒヤシンス、ワスレナグサ、サンシキスミレ、シャクヤクそしてアイリス――、数えきれないほどの色とりどりの花が、季節などにはおかまいなく豪華に表現されています。 その華やかさに思わずみとれてしまうほどですが、絵にこめられた本来の意味は「虚栄、むなしさ」でした。

花の『静物画』は17世紀のオランダを中心に発展します。 そのオランダ黄金時代に花のジャンルで活躍した女流画家のひとり――ラッヘル・ライス(Rachel Ruysch, 1664~1750)は、植物図鑑のように細密な花の絵を描きました。 女性らしい感性のなかで、あえて下を向いた花を描くなどの表現から息をのむほどの花の魅力が伝わってきます。 しかし、花の季節感にはこだわらず花を美しく描きそろえているようにも感じさせます。

《ラッヘル・ライス(Rachel Ruysch)》

このように、この時代までの『静物画』としての花は、純粋に花の美を描くというものではなく、『静物画』としての価値も高くはありませんでした。

ところが19世紀後半になって、『静物画』としての花がみごとに性格を変えてあらわれます。 印象派の画家たち(ルノアール、ゴッホ、モネ、セザンヌほか)が、柔和な筆致や心にくいほどの色遣いで花を純粋に美の対象として描き出したのです。

当時の人びとにとって生命感あふれるように描かれた花の絵は、ひときわ新鮮にうつったことでしょう。 しだいに画題として人びとに親しまれるようになりました。

左から、Pierre-Auguste Renoir(アネモネ)、Vincent Willem van Gogh(薔薇)、Claude Monet(菊)、Paul Cézanne(オリーブ色の花瓶に活けられた花)、Paul Gauguin(肘掛け椅子のひまわり)

印象派の画家たちと同世代のフランスの近代画家、オディロン・ルドン(OdilonRedon,1840~1916)は、印象派の画家たちのように見たままの美しさを感覚的に表現するのではなく、想像力をみがき独自のイメージを創りあげました。

しかし、晩年には印象派の明るい色彩にも魅かれ、好んで夢幻的な花を描きます。 左の絵はルドンが晩年に描いた「野の花」――花を静物としてあつかった西洋美術の伝統をこえて、生命の不思議そのものを語りかけているようです。

花の散歩道 ⑦ 《花の世界》

[3] 描かれた花たち ②

日本の画家が絵画の表現でもっとも関心をよせたこと――、それは「季節感」ではないでしょうか。 その季節感を絵画に表現するために用いられたのが「花」であり「草木」でした。 日本の古画では「花」は季節の象徴ともいえるようです。

では、日本での絵画と季節感との親密な関係は、いつ頃からできたのでしょうか。

それは平安時代後期(10~12世紀)の和歌文学を背景として『やまと絵』がさかんに制作されたなかで形成されていきます。

それ以前の飛鳥時代から平安初期にいたる3世紀の間は唐の絵画の模倣と消化の時代でした。 中国唐代の絵画は仏教絵画と人物画が中心で花鳥はまだ文様としてさまざまな工芸品を飾っていたにすぎなかったのです。

右の「螺鈿紫檀五弦琵琶(らでんしだんごげんびわ)」は、宝相華とよばれる様式化された花々が、琵琶の背面いっぱいに咲きほこるように表現されています

やがて平安時代後期になると、障子や屏風に日本の自然風物が描かれることが多くなり、これが『やまと絵』とよばれるようになって発展していきます。 題材のほとんどが和歌と結びついた四季折々の景物で、四季絵、月次絵(つきなみえ)、名所絵などがあり、どの画題にも「花」は欠かせないものでした。

梅、桃、山吹、藤は春の季節に、卯の花、菖蒲は夏の季節に、秋には萩、薄(すすき)、女郎花(おみなえし)、菊に蔦(つた)や紅葉(もみじ)などが主に描かれ、冬は松や竹に積もる雪で表現されました。

鎌倉時代(1185-1333)になると中国宋代に発展した『水墨画』が伝わり、南北朝時代(1336-1392)からは日本でも描かれるようになります。 そして室町時代(1393-1573)以降からは『水墨画』が『やまと絵』とならび、時代の潮流にのって日本絵画は豊かになりました。

右の秋冬山水図(しゅうとうさんすいず)は雪舟(1420推定~1506)の代表作品です。 雪舟は中国で水墨画を学び、帰国後日本の自然の美をもとめて全国をまわり、日本風の水墨画を完成させました。 山水画家としてのイメージが強い雪舟ですが、花鳥画や人物画なども描いています。

山水の四季の変化を表現するものとして「四季山水図」があります。 この四季山水図の屏風が室町時代からさかんに制作されて、やがて金碧障屏画(きんぺきしょうへいが)《金箔を貼り濃彩を施した襖や屏風》に四季の花鳥草木を春から冬へと配する「四季花鳥図」や「四季草木図」へと応用されていきました。

下の写真は狩野永徳(1543~1590)が描いた「四季花鳥図屏風」で向かって右から春夏秋冬の景物を描いたものです。

四季のなかでもっとも好んで描かれたのは、とくに秋。 それは、日本の花鳥画がもっとも大切にした季節でした。

菊や萩など秋草の風情にくわえて、紅葉の美しさは花と同じ価値をもって描かれていくのです。

春には桜、秋には紅葉というように―――。

江戸時代中期になると、奇想の画家として名高い伊藤若冲(1716~1800)が活躍します。

百合(ゆり)、向日葵(ひまわり)、牡丹(ぼたん)などの花で自己の美意識を表現しました。

動植綵絵三十幅のうちの「牡丹小禽図」――鋭い写実とあでやかな装飾性が、それまでの花の表現や季節感表現の枠をこえて、鮮烈な印象をあたえています。

江戸時代後期では、浮世絵のスーパースターとして活躍した葛飾北斎(1760~1849)と歌川広重(1797~1858)が、ともに数多くの花鳥画をのこしました。 奇をてらわない素直な表現で描かれた花鳥画は、日本人の花によせる優しい感情を物語っているようです。

また、同時代には、酒井抱一(1761~1829)が江戸琳派の創始的絵師として活躍しています。 抱一の数ある花鳥画のなかで代表作のひとつにもあげられる「夏秋草図屏風(なつあきくさびょうぶ)」の秋の画面――「季節感」表現の極致ともいえるでしょうか――吹きすさぶ風のなか、今にも飛んでいきそうな赤い蔦(つた)の葉。 葛(くず)や薄(すすき)など秋の草花の寂しげな風情にもまして、風の音やあたり一面の冷たさまでも伝わってきます。 抱一は、江戸の向島百花園で当代一流の知識人たちと交わるなかで、このようなすぐれた作品を生み出していきました。

日本では桜の“はなやかさ”を楽しむと同時に、その“はかなさ”にも心をよせました。 『万葉集』に最もおおく詠まれている花は「萩」といわれていますが、 萩ははなやかではなく、むしろはかないイメージをも持ちます。 四季をもつ日本人にとっては、はなやかではない花、花とはいえないような笹、松葉、紅葉なども花と同類でした。 さまざまな花に繊細な愛情をそそぎながら、季節感の表現に意をそそいだのも日本人ならではでしょうか。

春のこの時期、身近な花に目を向けてみると――花海棠(はなかいどう)、雪柳(ゆきやなぎ)、小手毬(こでまり)、沈丁花(じんちょうげ)、辛夷(こぶし)、木蓮(もくれん)、花水木(はなみずき)、菫(すみれ)、蒲公英(たんぽぽ)、白詰草(しろつめぐさ)・・・・・春の花は桜ばかりではないことに気づきます。 季節の花を感じること、気づくこと、そしてそれをとり入れることで、日々は彩られ豊かになっていきます。

私たち日本人は、四季折々の自然のなかで、その時々の花を五感で楽しむだけではなく、そこに時の流れを感じ、想いをはせる繊細な感覚を持ち合わせています。 四季に敏感な感覚をもちつづけているのも、このように長きにわたって描きつがれた草花によるものなのかもしれません。

花の散歩道 ⑧ 《花の世界》

[4] いけばなの文化

日本人の花を飾るという行為のなかには、からみあうふたつの意識、『生活のなかの花』と『表現としての花』がみられます。 ひとつめの『生活のなかの花』は、日常の花としてあくまで花は脇役の立場です。 あるときには仏に供える花として、室内を飾る花として、お客さまを迎える花として、などの役割をします。 花が脇役であれば主役は?――しいていえば私たちの生活でしょうか。

もうひとつの意識『表現としての花』は、非日常のなかで花そのものから出発して花の美しさを最大限にひきだそうという意識です。 花による表現を徹底して追究していくと、花は一個のオブジェ――前衛いけばなもそのひとつ――になります。

『生活のなかの花』

いけばなの起源は、一般的には仏教の伝来とともに行われた「供花(くげ)」といわれています。 それは季節の花を花瓶(けびょう)に挿しただけのもので、花に形が与えられるようになるのは室町時代になってからです。 唐物とよばれる中国の絵画や器物が日本に渡来するようになると、それらを飾るための建築様式として書院造りがつくられます。 座敷には「床の間」がそなえつけられ、そこに飾られた器に挿す花の姿・形が工夫されるなかで「いけばな」が成立し、発展していきます。

室町幕府の将軍足利氏をはじめとする権力者の邸宅や寺院には、床の間の前身といわれる押板や違棚などがもうけられ、三具足(みつぐぞく:花瓶、香炉、燭台)が飾られました。 その花瓶(けびょう)の花は、はじめは仏の供花でしたが、時を経て中心に松や檜などの常盤木(ときわぎ)が高くたてられ、季節の花木、草花を下部にそえるいけばなのスタイルへと展開していきました。

このような室町時代の書院に飾られたいけばなは「たてばな(立花)」とよばれ、武家文化が花ひらいた室町中期の東山時代の会所(行事がおこなわれる場所)には欠かせない座敷飾りとなります。

正式な宴がひらかれる会所の座敷飾りであった「たてばな」に対し、より日常的な生活空間を飾るいけばなは「なげいれ花」とよばれました。 「なげいれ花」は、あたかも野原や水辺に咲く花をそのまま室内にうつすような感覚で花をいけます。 ここではあえて様式は要求せず、そのときの環境と花材によって花器や花形も自由に選択されました。

こうした「なげいれ花」として最も代表的なのは、茶の湯の花でしょう。 安土桃山時代には、武家社会を中心に流行した茶の湯が千利休(1522~1591)によって大成されました。 その流れのなかで茶花(ちゃばな)がうまれます。 利休は茶の湯の心得のなかで「花は野にあるように」と説いて、装飾的な「たてばな」に対し対照的な茶花は茶席の床にいける花として、その後のいけばなにも大きな影響をもたらします。

また「極限までそぎ落とすことによってその命、その空間は研ぎ澄まされていく」という考えをもとに、利休の美への探究心はどこまでも真っ直ぐでした。 その利休の美の考え方を如実にあらわしている逸話があります。

利休の庭の朝顔がじつに見事だときいた秀吉が、朝顔見物を所望したときのこと―― 約束の朝、利休邸にいってみると庭の朝顔は一輪も残らず摘まれていたのです。 不審に思って秀吉が茶室にはいると、薄暗い茶室のなかに真っ白い朝顔がたった一輪、息をのむような美しさを誇っていました――つまりこれは一輪の朝顔を極める表現をするための演出でした。 花は茶の湯という環境芸術ともいえる特異な生活文化のなかでひとつの小道具であったようです。

いけばなは、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて大きな発展をとげます。 武士階級の大広間のある屋敷で豪華で大型のいけばなが要求されるなかで、池坊専栄、初代・二代専好によって様式として「立花(りっか)」が大成されます。(その後「立華」と名をあらためます)。 この時期にあいついで刊行された花伝書が大衆化に拍車をかけたということもあり、「立花(華)」は大阪や江戸の富裕な町人たちの間でも流行しました。

やがて全盛期をすぎた立華が創造性をうしない衰退していくのと並行して、1820年ごろに生花(せいか、しょうか)が登場します。 生花は、いけばなの三角形の骨格を「天地人」や「真行草」とよんで理論化されたものです。 立華にくらべて生花はいけやすい形態だったこともあって、人びとの間にひろく迎えいれられました。 そしてこの頃から多くの流派が誕生し、家元制度もできてきました。

明治初期の文明開化の時代になると、維新による混乱でこの頃から約20年間、いけばな、茶の湯など伝統文化が衰退します。 しかし行き過ぎた欧化政策への反動として、政府がいけばなを良妻賢母の養成目的として、女学校の教育科目に取り入れたことにより復興の足がかりを得ます。 そしてそれまで男性中心だったいけばなの世界のなかに多くの女性が活躍する時代になっていきます。

また明治になって西洋の草花が栽培されるようになってくると、それをいけばなにとり入れた「盛花(もりばな)」が小原雲心(1861~1917)によって創始されました(左の写真)。 文明開化とともに人びとのライフスタイルもおおきく変化し、花を飾る場所も床の間にかぎらずさまざまなシチュエーションや空間が求められた時代のなかで、盛花は時代の変化をとらえた新しいいけばな様式として広く流行していきました。 さらに大正時代には、全く形にとらわれない「自由花」が提唱されています。

このように、仏教伝来を起源とするいけばなは、生活のなかにあって長きにわたって受け継がれ、「たてばな」「なげいれ花」「立花(華)」「盛花」「自由花」と生活様式の変化にあわせて発展しながら今日にいたっています。 花は表現と装飾のかねあいのなかであくまで生活の脇役をつとめてきました。

近代の花人・西川一草亭(1878~1938)は、いけばなを生活の美と考え、私たちにとって生活が最も尊いものであると述べています。 こうした考えが日本の伝統的ないけばなの根底に流れているのでしょうか――いけばなは、日常の花・・・・『生活のなかの花』ともいえそうです。

『表現としての花』

どのようにして人は花を飾るようになったのでしょう?

花を飾ることで何を表現しようとしたのでしょう?

古代の人びとは花を見て、あまりの美しさにそのなかに人間の力が及ばない霊力があると信じました。 そしてその力、エネルギーを得るために花を飾ったというのが、花を飾る原点にあったようです。

日本では、旧暦の3月(新暦では3月下旬から5月上旬)は疫病のはやる時期だったために、疫霊を鎮める祭りが平安時代から営まれました。 そのひとつが京都・今宮神社の“やすらい祭”です。 歌と踊りとともに桜や椿などで飾られた大きな花傘が巡行する祭りで平安時代から続きます。 鎮花祭(はなしずめまつり)ともよばれるように、花の霊力を鎮めて、祭りに参加した人びとは一年の無病息災を祈願しました。

仏に供える花も心理的には鎮花祭と同じといわれています。 私たちが日々祖先の位牌に花を供えるのは、花の霊力によって強められた祖先神の力を求めようとする発想であると考えられています。

また、花は古代から豊穣の象徴でもあったことから、小正月(1月15日)になると人びとは山からとってきたミズキやヤナギなどの木に餅や団子をつけて、まるで花が咲いたように飾りました。 団子花、餅花、繭玉など地域によって呼び方は違っていますが、この一年が豊穣であるようにとの祈りがこめられていました。

記録に残る『表現としての花』を時代にそってみてみます。

花をめでるという行為は、日本人が文学の史料を残すようになった当初から、さまざまな記録のなかにうかがえます。 たとえば、『万葉集』(7~8世紀の歌集)からは、大伴家持邸には、萩(はぎ)、百合(ゆり)、撫子(なでしこ)、藤(ふじ)、橘(たちばな)などの草の花、木の花が植えられていたようすがわかります。 『古今著聞集』(鎌倉時代、1254年に成立した説話集)には、花山院の三位中将邸は撫子(なでしこ)が四面の築地(ついじ:泥土をつき固めて作った塀)に植えられ、花の盛りには錦で山をおおったようであったと記されています。

また『枕草子』には、「勾欄のもとに、青き瓶(かめ)の大いなる据えて桜のいみじくおもしろき枝の五尺ばかりなるを、いと多くさしたれば、勾欄のもとまでこぼれ咲きたるに………(欄干の下に大きな青い瓶を据えて、約1.5mの満開の桜の大枝をたくさんさしてあり、桜が欄干の外まで咲きこぼれている)」とあります。 桜は勾欄(欄干)の外までしだれたということですから、それはみごとな美しさであったでしょう。

また、1369年、鎌倉時代末に描かれた『春日権現験記絵巻』には、僧がいる居間の片隅に青磁の花瓶に入れられた紅葉の一枝がみられます。

やがて日本人は花を自分の表現手段としても自由に用いるようになります。 ときには権力者の自己主張の場になることもありました。

『太平記』に記されている南北朝時代の武将、佐々木道誉(ささきどうよ)の大原野の宴は、花見の概念をこえた奇想天外な花の表現を披露したことでよく知られています。 会場となった寺院の庭には巨大な桜の木が4本あり、満開の桜をまるで花瓶にいけたいけばなのように演出をしました。 花見に参加していた人びとは、さぞやその型破りな花の演出に驚き魅了されたことでしょう。 しかしこれは政治的なパフォーマンスでもあったようです。 政敵であった斯波高経(しばたかつね)が花見の宴をひらくことを知った佐々木道誉は、同じ日に豪華絢爛な花見の宴をひらき、斯波高経の花見の宴に人びとを参加させないようにして面子をつぶしたのです。

自由な花の表現としての趣向のなかには、生きた花ばかりではなく、風流つくり物といわれるような造花の場合もありました。 たとえば、京都市の(志古淵神社)の花笠踊りに使う紙の造花で飾った灯籠や東北の餅花、さらには白木を削った削り花などもあります。 花そのものがオブジェとしてさまざまな造形物を生みだし、当時の人びとの目を驚かせていたようです。

京都市の最北部に位置する久多の志古淵神社の祭礼では、紙の造花で飾った灯籠を手にして太鼓にあわせて踊る花笠踊りがいまでも続けられ、中世の風流を思い起こさせています。

前述のように、室町時代に座敷飾りとして、『生活のなかの花』として発達したいけばなでしたが、従来の枠をこえた『表現としての花』のいけばなが披露されることもありました。

時は安土桃山時代、1594年――池坊専好(初代)(1536~1621)は、前田利家邸の幅7.2メートルもある大床に奇想天外の巨大な花をいけたのです。 畳一枚ほどもある大きな平たい鉢に左右になびく松の大枝をいけると、背後の掛け軸に描かれた猿が、ちょうど松の枝の上で戯れているように見えたといいます。 床飾りの中心となる掛け軸を、松をおもしろく見せるための趣向へと、主客を逆転させてしまったところが人びとを魅了したのでした。

このような花の表現を追究する姿勢は、次代の池坊専好(二代)(1575~1658)において、さらに強められました。 不世出の天才・二代池坊専好は長いいけばなの歴史のなかに黄金時代を築きあげます。 立花(りっか)の伝統を継承しながら造形性を重視するという新しい視点をひらいて人気を博し、天皇から庶民にいたるまであらゆる階層をまきこむ立花ブームをつくりだしたのです。

江戸時代初期、寛永期(1624~1644)に活躍した後水尾天皇(1596~1680)と池坊専好(二代)は、立花をひとつのショー(禁中大立花会)にしてしまいます。 いまから約400年前に多くの公家、侍や町人も加わってのいけばな展をひらきました。 宮中に40人、50人という人びとが思い思いに花材と花器をもって集まり、競って花をいけるのです。 完成したところで、天皇以下全員の花を見て順位をつけ指導したのが池坊専好(二代)でした。

ここで注目すべきことは、いけばなは床の間から解放され、一個の造形美術として鑑賞されていることです。 そして身分をこえた自由な競争があり、それが衆人環視のもとで会場芸術のように展開していたことです。

いけた花が独立した作品として鑑賞される流れは、江戸時代後期まで続きます。 江戸後期の文化は、空前絶後ともいえる精緻な美の世界 ――そのようななかで、季節ちがいの花を咲かせる技術も向上し、花材も豊富になり、いけばなの花形も不思議としか思えないくらい人工的になっていきました。 枝をたわめるために細いくびきを打ちこんだり、針金を用いたりして自然にはありえない曲折させた枝ぶりや花形があらわれます。

このような『表現としての花』は、その後も徹底した技巧と新しい創造の美の方向へと導かれていきます。

昭和初期1930年、重森美鈴(1896~1975)、勅使河原蒼風(1900~1979)、中山文甫(1899~1986)といった人びとが中心となって「新興いけばな宣言」が発表されました。 この宣言は封建的イデオロギー、床の間、型から解放して自由な創作であることを主張するものでした。 このことは、お稽古ごとのいけばなを否定し、天地人といった形式性、さらに花器や花材の否定、そして床の間といった室内装飾としてのいけばなの否定を意味しています。

太平洋戦争後、たいへんな盛りあがりをみせた前衛いけばなは、まさに「新興いけばな宣言」の申し子のようでした。 素材として金属の廃棄物、石や木材などを用い、場合によっては花も草木もいっさい使わない作品も登場させます。 前衛いけばなは、非植物素材による造形が主流となる造形芸術の道を歩むことになりました。

廃材の金属片を溶接したこの作品(機関車)は1951年、前衛いけばな運動の最盛期を象徴する勅使河原蒼風の傑作です。

しかし昭和中期の1960年代初めの頃には、造形の新しい道を開拓した前衛いけばな運動もやがて終焉をむかえます。

現代いけばなでは、もう一度、素材としての花による表現の可能性をさまざまなかたちで探る方向が求められました。 そしてポスト前衛いけばな運動が展開されてからは、あらためて植物素材をみなおし、無機質では造形できない美の表現への努力が続けられています。

ここまで日本のいけばな文化についてふれてまいりました。

あらためて日本人の花にたいする深い思いというものを感じます。 これほどまでに人びとが造形的意欲を刺激され,いけばなの様式と技巧を展開させた歴史は、他の民族文化に類例のないことですから――。